今回のSDGs Personsは、環境生命科学研究科(農学部)で植物病理学分野の教育・研究を担当している

能年義輝研究教授にお話を伺いました!能年研究教授は、植物免疫機構の解明や植物の免疫応答を活性化する薬剤の研究開発を行っており、これらの研究は

SDGsの「2.飢餓をゼロに」と「15.陸の豊かさも守ろう」に大きく貢献すると期待されています。能年研究教授は2021年度

岡山大学SDGs推進表彰で優秀賞を受賞しています。活動発表会の様子は以下の動画でご覧ください。

◎持続可能な農業生産に資する植物病害防除剤(抵抗性誘導剤)の開発研究

病気から植物を守るために存在する植物病理学

――まず専門分野の植物病理学について簡単に教えてください。

植物というのはいわゆるクローン、コピーです。農業はそれを⼀つの場所でたくさんの数を育てるということですが、⼈間でもコロナウイルスが⼀回出ると蔓延してしまったように、このようなことが農業現場でも多々あります。決まった病気がでてくることも新しい病気が出てくることもあって、病気の発⽣をコントロールしないと農業は成り⽴ちません。

そのために⼈の病気と同じように、植物の病気に対しても、病気⾃体が何なのか、どこからきたのか、どんな仕組みなのか、どのように感染していくのか、感染したら何を起こすのか、などを調べて明らかにしていきます。これらは病原体側、植物側どちらも理解できていないと全貌が明らかにならないので、どちらも細かく調べます。そして最終的には、どうやって病気を防いでいくか、ということを研究していきます。つまり、

農業という重要な産業が維持できるよう、病気に備えておくため存在している学問です。

――病気の特定をされているんですか︖

病気の特定を⼤学でやっているかというとそれは非常に少なくて、主に県の研究機関が行っています。農家で病気などの問題が出てくると県の⽅に相談して、その場でわからない場合は県の研究所に持っていき、細かく原因を調べて特定します。⼤学はそのような知識や⽅法を教育し、現場で活躍する⼈材を送り出していくのが役目です。

――県の研究機関と共同することはありますか︖

はい、

岡⼭は県と大学との交流を活発に⾏っています。年に⼆回ほど勉強会として集まり、今の状況を発表し合って情報共有を⾏い、新しく出てきた病気のメカニズムを⼤学で研究したりなどもしています。

植物と病気を分⼦レベルで解明し、新たな薬剤開発へと向かう研究

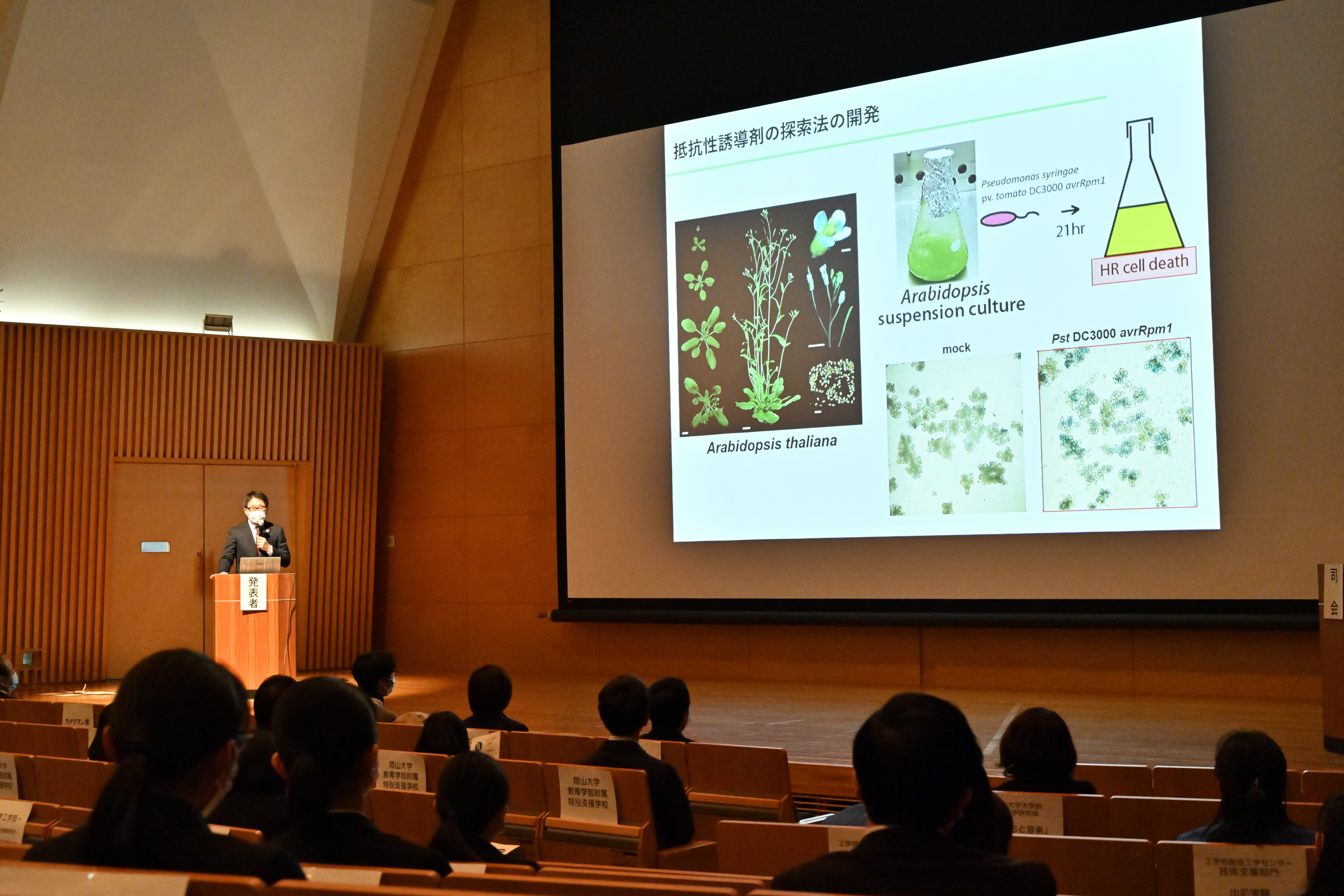

2022年度岡山大学SDGs推進表彰取組発表会の様子

2022年度岡山大学SDGs推進表彰取組発表会の様子

――研究内容①「ケミカルバイオロジーによる植物免疫機構の解明」について教えてください。

先ほど現場の話をしましたが、⼤学ではじゃあ何をやっているのかというと、もう少し基礎的なことを行っています。

病原体がどうやって病気を起こしているかという仕組みや、もしくは植物側がどういうふうに体を守っているのか、というのを遺伝子レベルまで落とし込んで研究したりしています。

僕は特に植物側の研究から⼊りましたが、研究⽅法がいくつかありまして⼀つは

変異体を探す仕事です。例えばいつもは病気にかからない植物Aなのに、病気に弱くなった植物Aʼがいると、うり⼆つだけれどなにか変異が入ることによって弱ったと考えられます。となると、何の遺伝⼦が壊れて変異が起こったのかを調べることで、この遺伝⼦が体を守るのに⼤事だったんだ、ということがわかっていきます。これを遺伝学といいますが、もうこの研究⽅法はずっとされてきているものなので、⼤事な遺伝⼦というのがだいぶ⾒つかってきています。なので⼤体やり尽くされた感というか、その⼀つの⽅法ではあまり⾒つからない段階にまでなってきています。

そこで僕は

ケミカルバイオロジーという⽅法で調べ始めました。これはどういうのかというと、いろんな化合物を植物に振りかけていくんですね。化合物というのは多くの場合体の中のタンパク質にくっつきます。⼈間も薬を飲みますが、その薬がどう効いているのかというと、主に体の中にあるタンパク質にくっついてその働きを邪魔したりしています。ですので、たとえば植物に化合物を振りかけたあとに病気にさせてみて、その病徴が弱くなったり強くなったりすれば、この化合物は何かしている、植物に何か影響しているんだなと考えられます。じゃあどういうふうに影響しているか突き詰めていくとタンパク質にいきつきます。タンパク質はすなわち遺伝⼦なので、その行き着いたタンパク質が免疫に非常に重要だとわかります。

つまり僕は、遺伝⼦に傷をつけてタンパク質がなくなったり変異したりするのを⾒る⽅法ではなく、

薬でタンパク質を操作して違いを⾒る⽅法で免疫について調べています。

――ケミカルバイオロジーという⽅法のメリットは何ですか︖

植物含め⽣物は基本的には1つの遺伝⼦が1つのタンパク質を作りますが、同じ働きをするタンパク質、遺伝⼦が何個か存在するケースがあります。たとえば3つ同じ働きをするものを持っていると、遺伝学では1つが傷ついてもほかの2つが残っているのであたかも普通に⾒えます。でも化合物はこの3つの遺伝⼦から作られるタンパク質どれにもくっつくことができるので、

遺伝学では⾒えなかったものが⾒える場合が出てきます。

――ケミカルバイオロジーという⽅法を取り⼊れたのはいつごろですか︖

そもそも薬を探すときにどう探しているかというと、1万個や10万個の化合物の⼭の中から当たりを探していきます。⼈間では医薬創薬の分野でこのような研究が進んできましたが、植物ではそういう研究があまりされていませんでした。でも医薬でずっと培ってきた技術や材料があって、そういう化合物のセットがだんだん売られるようになってきました。だから私の当時のボス(白須賢博士)はそれを買って始めてみようかと。

僕が始めたのは2005年ごろで、世界中でそういう研究⼿法を植物に使っていくのが始まった頃でした。

――研究内容②「植物免疫活性化剤の探索同定」について教えてください。

植物の免疫反応を⽌める化合物や強める化合物を探してとろうとしています。結果的には⽌めるものはほとんどとれませんでしたが、強めるものはいくつかとれてきました。強めるものというのは免疫を強めるということなんで、病気に強くなるんですよね。なのでそれを実⽤化できたらいいなと思い、研究を続けています。

――研究内容③「ミナトカモジクサを⽤いた紋枯病抵抗性機構の解明」について教えてください。

岡⼭⼤学に来た2009年頃から、先ほど話した岡⼭県との勉強会に参加させてもらっていて、企業さんも来られたりしていて、そこで「稲の紋枯病っていうのがあるんですよ」と教えてもらいました。「それに効くような、免疫を強めるような薬があるといいな」とおっしゃっていたんですね。じゃあそういうものを探したり調べたりする研究を始めようと思いました。

紋枯病は稲の⼆⼤病害といわれるほど重要な病気ですが、意外と分⼦レベルでどのように病気が起きているのかという研究があまり進んでいませんでした。だったら⾃分がメインで進めていこうかなと。

我々は、単⼦葉植物という葉っぱがとがっている稲や⻨などの実験モデルである、「ミナトカモジクサ」を⽤いて研究しています。研究室で実際に大きな稲を育てて研究するのは⼤変なので、世界共通でみんなこの小さな植物を使って研究をしましょう、というのが決まっているんです。このモデル植物で紋枯病が起こるか試すところから始めて、ちゃんと病気の再現をすることができました。じゃあそれに対して薬が効くのか、というのを今ずっと調べてきています。

あと、紋枯病は「リゾクトニアソラニ」というカビの⼀種が稲の葉っぱに感染して枯らし、紋型の病斑を出すことから紋枯れといわれるんですが、実はほかの作物も同じ菌にたくさん感染しています。⼟にその菌がいて、苗とか種を植えた瞬間にすぐに感染してやられるので被害がかなり出ています。ですのでリゾクトニアソラニ⾃体の研究も進めてきています。

――研究内容④「ブドウ根頭がんしゅ病を抑制する拮抗微⽣物の作⽤メカニズムの解明」について教えてください。

これも勉強会からのつながりですが、ブドウの苗に調⼦の悪いものがあるというので、最初に県が依頼を受けて調べられたそうですが、そうしたら

⼟に⽣息するバクテリアが起こす、「根頭がんしゅ病」という病気だというのがわかりました。どういう病気かというと、バクテリアが植物に遺伝⼦を⼊れ込んで、植物⾃⾝が成⻑に使っているホルモンを無理⽮理作らせます。すると植物が⾃分で⾃分の増殖を⽌められなくなり、ぶくぶく太って、いわゆるがんができてしまいます。そしてさらに、バクテリアの餌を植物に⼀⽣懸命作らせるので、植物からするとそこに栄養がとられるので枯れてしまう、という病気です。当時岡山県職員(現農研機構研究員)だった川口博士は、まず病気の原因を調べるために、病気になった苗から菌を取ってきて健康な苗に接種して病気を起こすかどうかを調べました。そのときに、複数個をまとめて調べていったときに病気に、なるなるなるなる…ならない!というのがあっておかしいなってなったそうです。病気を起こす菌がちゃんと含まれているのに病気がでなかったんですね。そしてその中に病原菌がいてもがんしゅを起こさせない菌を⾒つけたんです。こういう菌は拮抗菌と⾔って、菌に菌で対抗する技術がありまして、農業的にはバイオコントロール細菌とか微⽣物農薬と⾔うんですが、そういうものとしてもうすぐ実⽤化しようというところまで来ているとのことです。

そこで

私はそのような有用菌がどのようにがんしゅ病を抑えているかを調べることにしました。この菌を培養すると、菌の外側の液体の中にその病原菌をやっつける活性がありました。外側にいるものが何かを調べるために遺伝学をやりますが、菌の遺伝⼦を傷つけたものを何百と⽤意して、1個ずつその病原菌をやっつける能⼒がなくなった菌を探し出します。そうすると何個か⾒つかって、どこの遺伝⼦に傷ついているのかを調べていきます。するとわかったのは、この菌が体外に「ファージ」を出していました。ファージというのは細菌のウイルスのことで、この病原菌にとりつくウイルスを出していました。

このウイルスが遺伝子の欠損でなくなると、拮抗作用がなくなるということがわかって、つまり病原菌をウイルスでやっつけていました。しかも我々が⾒つけたのは

普通のファージじゃなくてすごくおもしろいファージでした。通常ファージというのは宇宙船のような感じで、ピタッと取り付いて遺伝情報を送り込んでその中で増えるということをしていますが、我々が⾒つけたのはできそこないのファージで、からだ全体を持っていなかったんです。遺伝情報を⼊れる袋が全部なくなっていて筒だけになっており、その結果、とりついた菌に孔を開けて殺してしまうという強力な殺菌効果を持っていました。ちなみに細菌の研究手法は隣のラボの一瀬先生から学びました。これも研究の幅を広げる貴重な出会いでした。

――その形のファージ⾃体は前からいたんですか︖

まあそういうタイプのものはいろんな例で実は⾒つかっていて、例えば、ファージというのは数十個の遺伝子からできているのですが、なにかの加減でファージの頭に相当する部分の遺伝子がぶった切られて、筒の部分だけになったというのが報告されています。

でも我々が⾒つけたのは、2つのファージを構成する遺伝子群がなにかの加減で組み換わり、半分半分になった2つのファージ遺伝子同士がひっつく感じで、頭のない中途半端なファージができたというものです。こうやってできたのは世界でまだ発表がないので今それを論⽂にしようとしているところです。今までわかっていなかったような現象とか物質が⾒つかってくるというのが基礎研究の醍醐味というんでしょうかね。うまく世の中に発表できたらなと思います。なかなか良い論⽂にしようとすると、あれもやれ、これもやれと要求がすごいんですよ(笑)実は⼀回投稿しましたが、いろいろ要求されたので学⽣さんと⼀緒にずっと研究を行い、ようやくデータがたまってきたので、またそのデータをつけて投稿しようかなと思ってます。

――この研究にどのくらいの時間がかかっていますか︖

これはいつからやっていたかな…学⽣さんが4⼈リレーしながら研究しているので

2015年ぐらいからだと思います。やっぱり根気はいるんです。研究室はいわゆる⾃営業みたいなもので、お⾦をどこかから得てきて研究して結果を出して、またお⾦を得るということをしないと運営できなくて、お⾦を得るときに何がいるかというと実績なんですね。すごく良い論⽂にしたいとなると時間がかかって論⽂をだせないから、良い論⽂を出すまでの間は⼩さめのテーマをいくつか持ち、その論⽂をちょこちょこ出してといったことを計画的にしています。

常に運営とのバランスを考えて、論⽂をどういう形でリリースするかということを考えています。

――本当に⼤変なお仕事なんですね。

企業経営と同じで「この商品今出さないと儲からないな」とか、「こういう広告がいるよね」とか、「これだけお⾦を出して⼈をつけないと」とか。それに併せて、研究者は論⽂を⾃分で出すだけじゃなく、他の⼈が出した論文を審査しますし、研究費にしても⾃分も申請し、申請されたものの審査もします。なおかつ学校の役職や委員会、学⽣さんの毎回の発表や進捗を気にかけたり、様々な共同研究の打ち合わせがあったり…忙しいですね。

ゼロからのスタートをいくつも経験して得られた⼒

2022年度岡山大学SDGs推進表彰にて優秀賞を受賞

――それでは研究者を志した理由を教えてください。

2022年度岡山大学SDGs推進表彰にて優秀賞を受賞

――それでは研究者を志した理由を教えてください。

僕は⽣物の研究がしたいなと思っていて、いろんな成り⾏きで広島⼤学⼯学部に⼊学しました。僕には兄弟が4⼈いて、そんなに家もお⾦持ちというわけでもなく、親に負担かけて⼤学に⾏かせてもらっていたので、ちゃんと勉強していこうと思っていました。

勉強をやったらやったで⾯⽩くて、それを活かした職業に就きたいなとだんだん思うようになり、そうなると⼀番勉強したことを使うのは研究者かなと。あとうちの親はサラリーマンでしたが、やっぱりどうしても会社組織だと大きな仕事の一部を担当するという働き方なのだということを感じました。でも研究者はというと⾃分のラボがあり、運営や研究の方向性に対しては⾃分の裁量みたいなのがあって、会社員とは違う働き⽅です。じゃあそういう、

⾃分である程度決裁権のある職業を選んでみようかなと思って志しました。

――⼩さいときから⽣物が好きだったんですか︖

そうですね、ある程度そういうものには触れてきていたので⽣物の研究がやりたいと思っていました。漠然となにかそういうのに関われたらいいな、ぐらいで思っていました。高校で生物を選択できなかったので妄想は大きくなったかもしれません。ただ植物の研究者になるとは全然思っていなかったです。

――植物の研究者になるまでの歩みを教えてください。

僕の⼤学時代の学科は幅広くて、微⽣物から植物、動物までいろんな研究している⼈がいましたが、研究室を選ぶ時に「そこの先⽣が良いな」「そこの先⽣に学びたいな」と強く思って選びました(山田隆博士)。あまりテーマまでは深く考えていなくて、

藻類の染⾊体の遺伝⼦の構造を調べる研究に携わりました。その先⽣のパワフルさや聡明さに惹かれてその⼀部を担ってやり遂げはしましたが、「それはそれで先⽣のテーマやし・・・」ということで、「じゃあ次に⾃分はどんな研究を将来していくか」というのを考えていました。

進路には悩みましたが

最終的には理化学研究所に⾏くことに決め、植物の研究を始めることにしました。理研には⽇本で「シロイヌナズナ」という双⼦葉植物のモデル生物を使った研究をいち早く始めた先⽣の⼀⼈がいて(篠崎一雄博士)、そこで「シロイヌナズナのスペシャリストになっていこう」と思いました。けど植物がなんたるものなのか全く知らずゼロからでしたので、技術員の方に種まきを教えてもらうところからでした。ボスからは「こんなことしたら?」と自主性を重んじつつふわっと指示して頂き、自分なりに考えて随分いろいろ試してみましたが、結果的には力及ばずあまりうまくいかなかったです。

そのなかで、先輩研究者の⽅から土に植えたら枯れてしまうという変異体を譲り受けて、その原因を調べるということをやっていました。植物には病原菌の攻撃を認識する免疫センサーがあって、それに傷がついてスイッチがずっと入りっぱなしで、免疫の応答を起こし続けてるから⼩さくなって枯れてしまうということがわかりました。でもここまでわかるのに5年ぐらいかかって、このときはもう死ぬかと思いました(笑)

もう研究者終わったなと(笑)

――それほど苦しい時期なのになぜ研究を続けられましたか︖

それは

ボスに力があったからです。最初の3年間は保証されて研究できていましたが本来、その3年間にいろいろ成果を出して次のとこに移るのが重要なステップなんです。だけど僕の場合は何も成果を出せずに3年が過ぎてしまって。ほんとに成果が出ないんですよ(笑)そこでボスの研究資⾦で雇用して頂き、時間の猶予をもらいました。その間に論⽂を3個出して次のステップになんとかいけましたが、3年だけとなっていたら僕はもうサバイブしていないかなと思います。本当にありがたかったなと。

――研究者への道を閉ざされていく⽅もいらっしゃるんですか︖

はい。やっぱりそれぞれの研究⼈⽣があって、とんとんと⾏く⽅もいれば、いろんな研究機関に⾏かれてるけどまだ任期付きという⽅もおられます。この任期制についてよく議論がされますが、

新しい環境に移るということは実はすごく⼤事なことで、僕も⼤学の時にやっていたことと全然違う研究所にゼロから⾏って、またそこから今度はイギリスに⾏ったのでゼロからのスタートでした。

違うボス、違うテーマをいくつも経験する中で、もがく、学ぶ、スキルアップするということがとても⼤事でしたし、技術も⼈脈もそこでぐっと広がりました。そういう経験があるからこそ、⾃分が今ボスになったときにそれらを総動員して学⽣さんに伝えられますし、研究もそのパワーで進めていくことができます。移動する強制⼒がないと、やっぱり⼈間ってずっと同じところにとどまる⽅が楽じゃないですか。家族もいたりとなると動けなくなりますし、1つの研究室の中で独力で新しいことを学ぶのはそう容易じゃないんですね。僕は今は任期がない状態になりましたが、新しいことを学べるかというとなかなか学びにくくて。だから若いうちに移動していくというのは⼤事かなと個⼈的に思っています。

しかし昨今では大学に対する予算削減の影響で、一定期間の任期制で経験を得た後におさまるべき職の数が激減しています。過度に競争的な状況では研究者は安心して流動的な環境に身を置くことができず、本来の制度の良さが活かされません。

研究を支える若い世代にとって魅力を感じる職業であり、力が発揮できる環境を作って行かなければ日本の科学の未来はありません。

あと大切なことは、

研究者として生きる道はアカデミアだけではないということです。私の尊敬する先輩を始め、多くの博士人材が企業で大いに活躍されていて、無から有を生み出す博士が備えた力はビジネスで大きな力になっています。社会の変革のスピードが上がっている昨今ではさらにその需要は高まっているように感じます。

行政や政治を含めた幅広い分野での活躍も重要ですね。

たくさんの⼈と関わり学んできたすべてが今の⾃分をつくっている

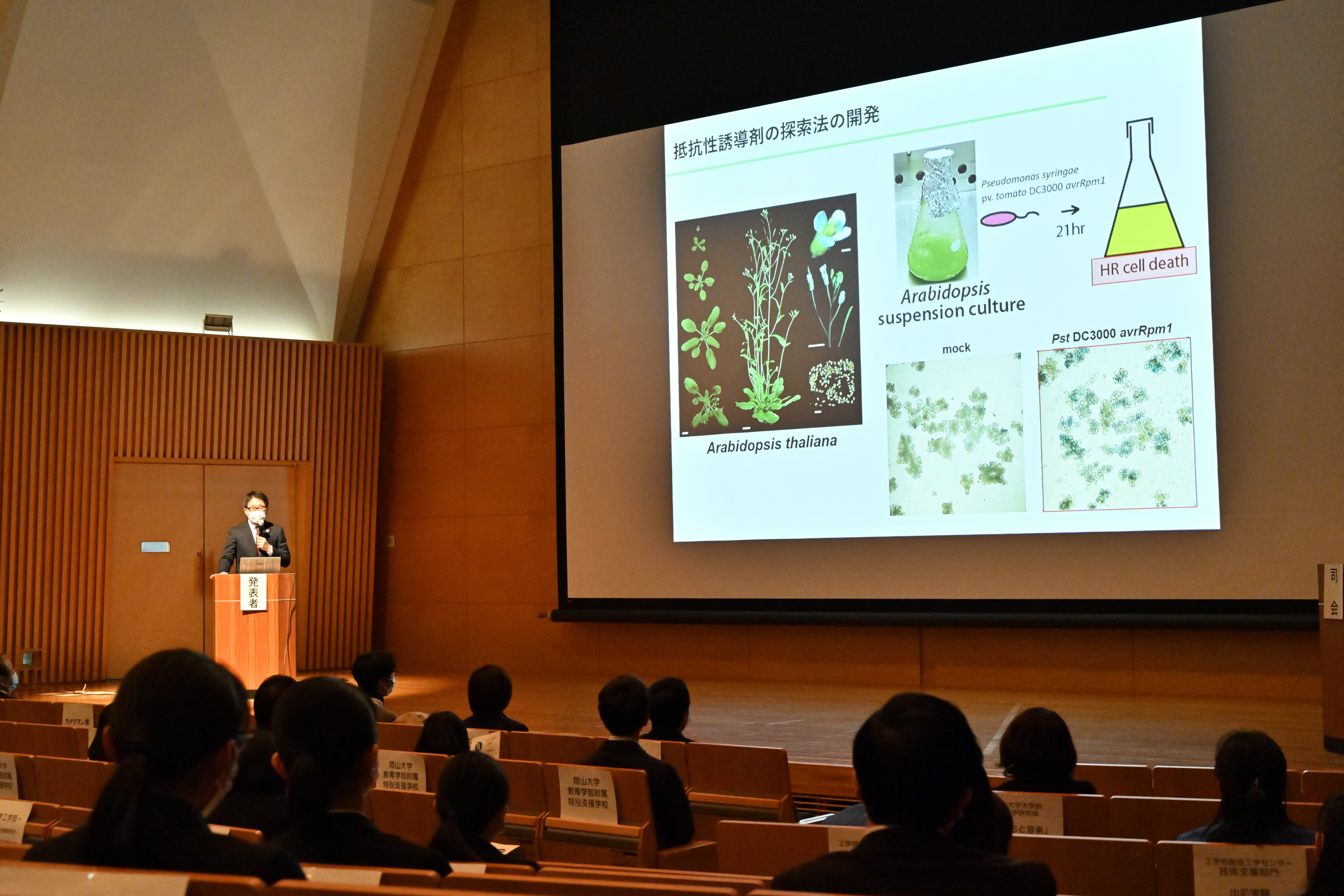

取組発表を行う能年研究教授

――それではイギリスでの研究⽣活について教えてください。

取組発表を行う能年研究教授

――それではイギリスでの研究⽣活について教えてください。

研究員としての最初の5年間で、最初は植物の環境適応に関わる変異体だと思っていたのに、最終的には植物の免疫の話に落ち着き、そのときに並行して行っていた別の研究も免疫に関わるものでした。

結果的に免疫の仕事ばかりになっていたので、じゃあ今後はその方向のスペシャリストとして飯を⾷っていくしかないと。

そのなかでイギリスにいる⽇本⼈の白須博士(賢さん)とつながりができて、僕も海外には絶対⼀度⾏きたいと思っていたので、賢さんのところに⾏かせてもらいました。それで1つのテーマをもらいましたが、全然うまくいきませんでした。そうしたら「化合物を探す仕事をやってみる︖」と⾔われ、学⽣の時⼀応化学系というところにいたので、なんとなく⾃分のテーマかなと思って始めました。これは少し博打的な研究で、

1万個の化合物からあるかないかわからないものを探すというものなんです。だけどなんというか、空元気というか無鉄砲というか、なぜかとれそうな気がしたんですね。「とったるで!」みたいな気持ちだったかもしれないです。

これもよかったのは研究資金が安定した研究室でしたので、数百万円する化合物のセットをぽんっと買ってもらえました。96個⽳があいてる96⽳プレートに化合物を1個ずつ⼊れていき、反応を⾒て評価して数値化してというのをずっとやっていきますが、僕のやり⽅は1枚のプレートに40個の化合物を⼊れていき、プレート2枚で80個の1セットができると。そうなると「1万個の化合物調べるのに何枚プレートがいりますか?」という話です(笑)2枚で1セットの80個なので、10セットで800個、100セットで8000個、つまり200枚プラスアルファぐらいの規模感を3周しました(笑)そうなると⾃分の周りにプレートがどんどん積み上がっていき、次の⽇次の⽇とずっとやるので、みんなから「あそこはやばい、⼤丈夫か」と(笑)こんなことを延々とイギリスでやっていましたね。

――なるほど。研究者のベースは博士研究員の時につくられていったんですね。

私の場合はそうですね。研究室には研究員の同僚が何人もいて、それぞれ違うテーマをやっていました。

それをどういう風に進めているかとか、どんな結果が出ているかとかを目の当たりにしながら⼀緒に議論もして、擬似的にテーマの進め⽅を⾃分も学んでいるわけです。お互い⾏き詰まった時にアドバイスをもらったりしながら、壁をどうやってクリアしていくかを学んでいきました。最初の理研の時は、⾃分のところの研究室だけでも⼗⼈以上は研究者がいて、報告会はボスのパートナーの研究室とも合同でやっていたので学ぶ機会がものすごくありました。イギリスの研究所は組織全体が植物の免疫や病理に関わる研究者ばかりだったので、研究所全体から学ぶことができました。その後賢さんに着いて横浜理研に異動しましたが、それが植物の研究所でしたので、植物科学を俯瞰する広い視野と人脈を得ることができました。もう「それらすべてが僕をつくっている」といって間違いないです。今もそのときの⼈たちに相談しますし、賢さんとは今も研究での交流があって、昨⽇も議論したところです(笑)

男性も⼥性も輝ける社会で活躍できるように

――ありがとうございます。様々な経験を経て現在は准教授になられていますが、学⽣に指導するうえで⼤切にされてることはありますか︖

研究活動を通じて学ぶことは「未知のことにどうアプローチするか」だと思います。今後社会に出たときに、いろんなミッションを与えられると思いますが、そういうどうしたらいいかわからないものに対して、まずは調査をしないといけません。そこから⽅向性を決めて、解決にはどうしたらいいのかを具体的に積み上げていき、実際に⾏動して結果を出すというスキームが求められると思います。それらの過程を1つの研究テーマを題材にしながら学んでもらうということです。将来同じ内容の研究をやるわけではないので、1つの例だということを意識してもらいながら、テーマを設定してそこに対してアプローチする⽅法を⾝につけてもらえるようにと思っています。それに付随する形で、資料作成や調査、発表能⼒が⾝について、

実際に社会に出たときに役に⽴ってるなと思ってもらえるような指導を⼼がけています。もちろん研究活動を通じて発見の喜びを共感できたときは一番嬉しいです。

――そういえば最近農学部の⼥⼦学⽣が増えてきていますよね。

そうですね。農学部では半分程度かそれ以上が⼥性という状態です。

やっぱり⼥性の社会での活躍はすごく⼤事で、たとえば教員の数も本当はもっと増えていくべきです。今はウーマンテニュアトラックなどのいろんな仕組みの中で、積極的に⼥性を採⽤するところも増えていますが、男性側から逆差別だというような声が出ているのも事実です。先にも述べましたが採用の機会自体が減っているので、当事者がそのように感じることも無理はありません。まず採用側が無意識のバイアスを排除し(男女共同参画学協会連絡会:

https://www.djrenrakukai.org/unconsciousbias/index.html)、その上でフェアに判断されていくことを願っています。僕含め男女平等が進んでいる海外で過ごした経験がある人は、やっぱり男性ばかりの状況はいびつで、そういうのはフラットであるべきだと感じることが多いのではないでしょうか。

僕は海外で⾃分が差別される側になりマイノリティを経験したからか、⽇本で⼥性が感じる不条理の声を聞くと、「あ、この世界はいかんな」と素直に思うんです。学⽣さんも半分ぐらい⼥性なので、⼥性教員も半分ぐらいいる環境で習った⽅が相談しやすいですし、ロールモデルとして自分が社会で活躍する姿も想像できると思います。それが⾃然な姿かなと思っているのでどんどんそういう風になっていったらなと個人的には思っています。

環境に良い形の農業が今後はさらに重要に

――SDGs達成に向けて能年研究教授の研究はどのようにアプローチしていますか︖

これまでの農業は、殺菌・殺虫性の農薬を使って農業維持をしてきましたが、今はできることならそれらを代替品で置き換えて、⽣物や地球への負荷をさげることを目指しましょうという流れになっています。僕はたまたまですが、植物の免疫を強めて病気を抑える薬剤を探してきましたんで、そういう

植物側に働きかける薬剤を社会実装できれば、殺菌剤の量を減らせて負荷を下げられると思っています。そのような薬の探索は岡山でも続けてきたので、それらのシーズの実用化を目指して研究しています。どれくらいの将来になるかはまだわかりませんが、「

免疫を強める薬を⼤学発信の技術として社会に出す 」という形でSDGsに貢献したいと考えています。

――世界の⾷糧がこれからどんどん⾜りなくなるんですよね。

はい。今後地球の⼈口は百億へと増えていくので、⾷料が⾜りなくなると試算されています。そこをどういう風にクリアしていくかが⼤事な問題です。植物の病気に着目した場合、平均して本来とれる作物量のおよそ16%が毎年病気で失われています。

その割合を少しでも減らしていくことは食料増産はもちろんのこと、個々の農家の収入や国の経済にも貢献しますし、どうせとれる量を増やしていくなら「環境にも良い形で確保する」そういう農業の形が今後重要になっていくかなと思います。

――能年研究教授、たくさんのお話ありがとうございました︕

能年植物抵抗性誘導剤開発研究グループ